四川省畜牧科学研究院简介

四川省畜牧科学研究院简介

四川省畜牧科学研究院的前身为成立于1936年的四川省家畜保育所。2023年机构改革,四川省畜牧科学研究院与四川省阳平种牛场整合,成立新的四川省畜牧科学研究院,加挂四川省阳平种牛场牌子。

一、职能职责

四川省畜牧科学研究院作为公益一类畜牧科研事业单位,主要从事动物遗传育种与繁殖、畜禽遗传资源保护与利用、畜禽新品种培育、动物营养与饲料饲草、兽医与兽药、畜禽养殖技术、畜产品与乳制品加工、畜牧经济等相关研究与开发;建设管理畜牧科技创新平台,提供优良种畜禽、饲料饲草、兽药;转化科技成果,推广应用新技术;开展畜牧工程咨询、技术培训、畜牧兽医检验检疫等服务;同时完成四川省农业科学院交办的任务。

二、内设机构

全院设有党委办、行政办、条财办、科管成果办、后勤基地办、人事人才办、阳平资保办7个行政管理部门;设有养猪、家禽、牛业、羊草、养兔、兽医、兽药、饲料、营养、生物技术、畜牧经济与生产系统、奶业、饲草、西门塔尔牛14个研究所。

三、人事人才

全院现有在职在编职工199人,其中专业技术人才178人,具有高级职称研究人员91人,硕士及以上学历科研人员123人,拥有新世纪百千万人才工程国家级人选1人、享受国务院政府特殊津贴专家5人、省学术和技术带头人9人、天府青城计划专家6人、神农英才及省杰出创新人才等各类专家人才40余人次。

四、学科建设

全院主要在遗传育种、生物技术、饲料营养、疫病防控、健康养殖、生产系统等领域开展畜牧兽医新技术、新产品研究,培养畜牧兽医技术人才,推广现代畜牧业生产技术,为四川及西南地区现代畜牧业发展提供科技支撑。猪、家禽、牛羊、肉兔、兽医、饲料营养等重点研究领域全面进入国家团队,成为全省畜牧科技发展的主要支撑力量。

五、科技创新和学术成就

主要承担国家和省部级科研项目,涵盖国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家科技支撑与重大专项、国家农业科技成果转化、国家现代农业产业技术体系、省部级各类科研计划等。

1990年以来,我院共获国家、省部级科技成果奖励137项,其中省部级一等奖和国家科技成果奖励28项;在国内外发表论文3000余篇,其中SCI收录500余篇;出版著作100余部;授权国家发明专利200余件;获国家饲料和饲料添加剂新产品2个、国家三类新兽药2个;先后培育了南江黄羊、中国西门塔尔牛、凉山半细毛羊、大恒699肉鸡配套系、蜀宣花牛、简州大耳羊、川藏黑猪、大恒799肉鸡配套系、蜀兴Ⅰ号肉兔、川乡黑猪10个国家级畜禽新品种(配套系);育成“川选1号”苦麦菜、“川畜1号”苦荬菜、“川育1号”象草3个国家饲草新品种。其中,“南江黄羊”是我国第一个肉用山羊新品种;“蜀宣花牛”是黄河以南第一个乳肉兼用牛新品种;“川藏黑猪”是我国第一个优质风味黑猪新品种;“大恒799肉鸡配套系”是我国第一个自别雌雄的青脚麻羽优质肉鸡新品种;“蜀兴1号肉兔”是我省第一个优质肉兔新品种;“川乡黑猪”是我国第一个具有完全自主知识产权的生猪父本新品种,打破了外种猪父本品种垄断我国市场的局面;研发部省级主导品种9个、主推技术66项(次)。

六、平台基地建设

建有中国农科院西南畜牧研究中心、国家肉鸡及奶牛核心育种场、农业农村部锦江野外综合科学观测研究站、畜禽种业四川省重点实验室等21个国家及省部级创新平台。在大邑、简阳、乐至、双流、阳平建有13个具现代化设施设备的科研基地;在全省20个市州规模养殖场建立专家服务站家100余家,建成了较为完善的科技创新、成果转化及科技服务平台和基地。

七、科技合作与产业服务

与国内外相关地方政府、高等院校、科研机构、学术团体保持合作。持续与乡城县、乐至县、简阳市等开展院县合作,为打造我省畜牧高质量发展模式,助推现代农业发展和乡村振兴发挥了积极作用。先后与美国、以色列、德国、英国、丹麦、澳大利亚、荷兰、乌拉圭、意大利等50余个国家开展学术交流与科技合作。我院的新技术、新成果、新工艺,推广覆盖全国20多个省、市,为发展现代畜牧经济和促进农民增收提供了强有力科技支撑。

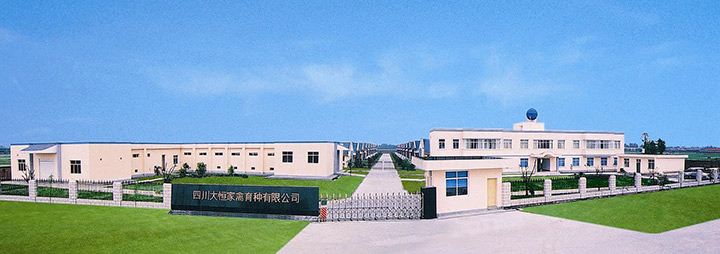

优质肉鸡育种基地(大邑)

猪育种科研基地(简阳)

肉兔育种科研基地(大邑)

生物饲料研发基地(大邑)

种猪基因交流中心(乐至)

种猪质量性能测定中心(乐至)